FEATURE:20年ぶりの対話(1)

UNDERCOVER

20年ぶりの対話(1)

文|中島敏子 写真|金 玖美

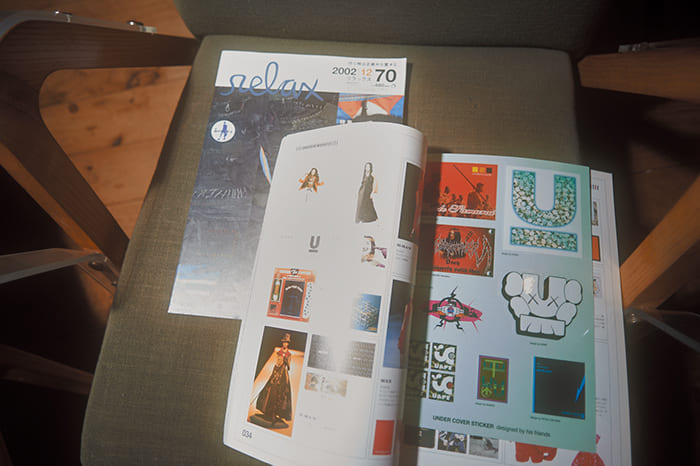

過去2回、relaxではUNDERCOVERの特集を行っている。 1回目は2000年11月号。2回目は2002年12月号。 実は短いrelax発行期間で1つのブランドについて2回も特集したのはUNDERCOVERだけだ。 私がBRUTUS編集部在籍当時、初めてのコレクションを行った1994年に高橋盾(以下高橋)にインタビューしたことがあるのだが、 当時は世田谷でスタッフ3人とミシンを踏んでるような小さなアトリエだった。 現在のアトリエは最初のそれに比べて遥かに大きく深く拡大されたイメージの坩堝で、 華やかで繊細だがパンクで毒のある孤高の存在である今のUNDERCOVERそのものだと思う。

2000年のインタビューで印象的だったのは、高橋が「俺ら」という二人称を多用したことだった。

それまでのデザイナーに比べ、彼がファッションという専門分野ではなく幅広くカルチャーの中から生まれた才能だったことに起因すると思う。

当時近くにいたNIGO®、藤原ヒロシ、ヒカル(BOUNTY HUNTER)、TETSU(WTAPS)、SKATE THING、一ノ瀬弘法(VANDALIZE)…

大川ひとみに導かれ、大貫憲章の「LONDON NITE」で受けた薫陶の数々。

彼はアントワープを出たわけでも、ISSEY MIYAKEで勤めていたわけでもなく、

まさにストリートから生まれた。シルクスクリーンの手刷りのTシャツがバカ売れして、あっという間に卸しも始まった頃、地方のバイヤーさんに言われて、

初めてショーをしたのが1994年。デザイン画は一切描かずにほとんど即興のように作っていた1点ものの時代だ。

ピンで留めて縫ってみてピンで留めて縫ってみてそしてショーサンプルが完成したら、 パタンナーが分解してパターンを作る。そんな即興スタイルで始まったコレクションはともかく勢いで疾走した。

「でもこのアブストラクトなやり方だとバランスが取りにくかったり、着にくかったりで、まわりに着てるヤツいないなあって気づいて(笑)」

クアドラ700とバイオーダーのTシャツ

ひとつの壁を超えたのは1998年の「EXCHANGE」だったという。身頃や袖、襟などパーツが交換できるシステムを発表。

これはコンピュータとの出会いも大きかった。

それまでは、電話してる時にそこにある紙に目の前に見えるものをひたすらグルグル描き続けるような“手描きの鬼”が新しいアイテムをゲットしたのだった。

「92年にMacのクアドラ700を買って。当時の裏原の子たちはけっこう使ってましたね」

おそらくデザインには格段の広がりが生まれただろう。

クリエイティブの進化とともに、90年代初期からもうひとつ彼が手探りで会得したものが、セルフプロデュースだった。

「Tシャツはバイオーダーだったので完全にマニュファクチャースタイルで作って売って、営業もしてました。

どうやってブランドをアピールしていけばいいか考えながら。

自分を自分でPRするということはすごく考えました。

今でいうセルフプロデュースだけど、どの雑誌に貸してどの雑誌には貸さないか。

全部自分で決めて。だからリスクは取りながらも、後にどうやって裏原といわれてるものから変えていけばいいのかずっと考えてました。

でもすべては自分の好きなことをやるためだったし、それが一番大事だったから」

強い衝動を感じて、パリコレを目指した

2002年、UNDERCOVERはパリを目指した。社内のキャパシティもギリギリだったが、このままじゃいけない、

パリコレで勝負しないといけないという強い衝動が高橋を動かした。約10年東コレで発表したが、受け手との齟齬を感じ始めていた。

メディアは洋服の説明しか書いてくれなくて大事なことをわかってくれてない、と納得できない気持ちでいた。

思い切ってパリコレに挑戦するというタイミングで、relaxもパリに同行した。盟友、富永よしえの写真とともに記事にしたのが2002年の特集である。

パリには自腹で応援に来た仲間たちもいた。

江川芳文(realmad HECTIC)、小林節正(GENERAL RESEARCH)、中野毅(NGAP)…もちろんスケシンや一ノ瀬たちもいた。

故加茂克也(mod’s hair)、若槻善雄、近田まりこらの協力もあり実現したショーの衝撃は強く、VOGUEの1pをはじめ、

いきなりあちこちのメディアで紹介されたのだった。「俺ら」という仲間たちはたくさんいたけど、この時、彼は「俺」ひとりでパリと戦っていた。

「パリに行ってすごく驚いたのは、自分とまったく違うやり方をしている人たちがこんなにいるのか、ということ。

クリエイティブの高さはもちろんだけど、やり方が違うんだ。とにかくシステムがまったく違う。

バックボーンのある人はもちろん違う。今でも、もっと金があれば違うことができるのにな〜とは思うけどね」

「でも初めて本物を間近で見て、ものづくりの凄さを感じることができた。一線で活躍する人たちの仕事を見ることができて本当によかった。

パリではバイヤーもジャーナリストも自由に自分の感想、たまに妄想のような感想(笑)も投げてきてくれたりして面白かった。

自分がやってきたことはこういう言葉で評価されるのか、と。

当時、モードとストリートの間でもがいていたけど、パリではそれを業界が受け入れてくれて自分に興味を持ってくれた。

自分の作ったものを何かに迎合して合わせて変えることなくストレートに勝負して、それがちゃんと手応えあったのが嬉しかった」

UNDERCOVER 20年ぶりの対話(2)へ