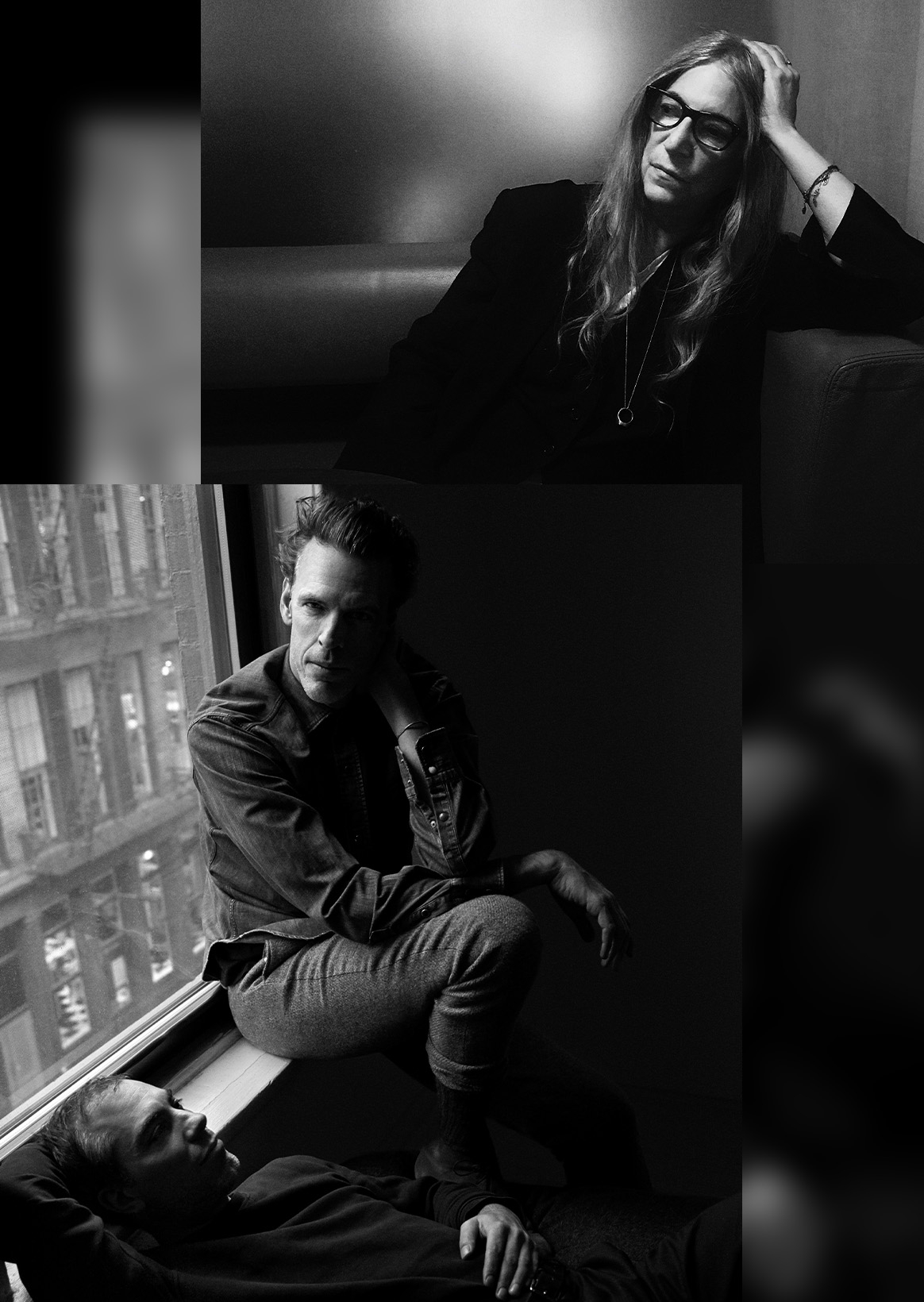

世界的な文化アイコンであり、アーティスト、詩人であるパティ・スミスとベルリンを拠点に活動する現代音響芸術集団のサウンドウォーク・コレクティヴ。「コレスポンデンス」は、サウンドウォーク・コレクティヴとパティ・スミスが10年以上にわたって交わしてきた対話から生まれたプロジェクト「コレスポンデンス(CORRESPONDENCES)」が東京都現代美術館で開催中。展示中のインスタレーション作品では、世界各地で採集された音の記憶、スミスによる書き下ろしの詩、そしてそれらに呼応する映像が、共鳴しあう空間を形づくる。8つの映像が、原発事故、森林火災、動物の絶滅といったテーマを探求しながら、過去の芸術家や革命家たちの声に耳を澄まし、アーティストの役割や人間の本質を問う。この長きにわたるコラボレーションは、どのように始まり、どのようにインスピレーションを与え合ってきたのだろうか。パティ・スミスと、サウンドウォーク・コレクティヴのステファン・クラスニアンスキーが、メールを通じてその歩みと、創造に対するアプローチを語ってくれた。

- Text

- Tomoko Ogawa

- Edit

- RIDE Inc.

Soundwalk Collective & Patti Smith ‘Correspondences’ - kurimanzutto NY (installation view), courtesy of kurimanzutto

Soundwalk Collective & Patti Smith ‘Correspondences’ - kurimanzutto NY (installation view), courtesy of kurimanzutto

ーープロジェクト「コレスポンデンス」はどのように始まり、発展してきましたか?

パティ・スミス(以下、パティ) それは空の上、飛行機の中で始まりました。私たちはもともと面識のない他人でしたが、詩と音についての会話が始まりました。ステファンはそのとき、ニコの詩と、何千匹ものコオロギの音を組み合わせたプロジェクトに取り組んでいて、私は自然と「手伝わせて」と声をかけていました。とても良い形で一緒に作業できたので、「これは続けよう」と決めたのです。コラボレーションは空の上で始まり、地上に降り立ってからもまるで導かれるように広がっていきました。私たちは、どちらも地に足のついた存在でありながら、想像力に満ち、好奇心を抱いています。そのバランスが、作品を止まることなく進化させている。私たちの創作に「終わり」が訪れたことは、一度としてありません。

ーークリエーションにおいて、それぞれの役割やプロセスはどのように分担され、インスピレーションを与え合っているのでしょうか?

ステファン・クラスニアンスキー(以下、ステファン) 「コレスポンデンス」をめぐるパティとの創作のプロセスは、初めて一緒に仕事をしたときからずっと、彼女に「目には見えない風景の絵はがき」を届ける、というアイデアに基づいています。彼女はその音の風景の中を、スタジオにいながらにして歩き回ることができるのです。

「コレスポンデンス」には、ふたつの異なる流れがあります。ひとつは、パティと10年以上にわたって続けてきた対話。ニューヨーク、ベルリン、パリ……世界中の街を一緒に歩き、カフェで長く語らい、あてもなくさまようのです。フランス語ではこれを「フラヌール(flânerie)」と呼びます。ボードレールが用いた言葉で、目的地を持たず、ただ自分を“見失わせる”ように歩くこと。そうした自由な歩みが会話のリズムにも通じている。芸術や詩、映画、創作プロセス、世界の現状などについて語り合いながら、その会話そのものが、私がひとりで旅をしているときのインスピレーションになっています。私の旅の話も、パティにとってインスピレーションになります。たとえば「チェルノブイリでフィールドレコーディングをしてきた」とか、「ジョージアでメディアの足跡をたどってきた」といった話を持ち帰ると、それが彼女の創作の種になる。だからこのプロジェクトの核には、たくさんの“フラヌール”があるのです。

もうひとつの流れは、私自身の旅。フィールドレコーディングの際は、特別な目的を持たずに現地へ向かいます。私は「聴く」という行為を、「今ここにいる」ことの実践と見なしています。何かを録音したいというアイデアを持って現地に行っても、たいていは思っていたものは録れません。フィールドレコーディングとは、アイデアや期待を手放す体験なのだと気づきました。もちろん、そもそもその場所に行く理由になるような構築されたアイデアはありますが、そこに固執すると、結局無理に何かを作り出してしまい、プロセスを素直に受け入れることができなくなるので。ただ「ここへ行くべきだ」と感じて、その場所に身を委ねる。アマゾンや砂漠など、同じ場所に何度も通いながら、徐々に音との関係を築いていく。そして何百時間分もの録音を持ち帰り、スタジオで聴き返し、編集し、レイヤーを重ねていきます。そうして出来上がった「音の地図」が、パティの創作の出発点になります。その“見えない音の風景”を持って、彼女がスタジオにやって来る。そして、その音の中を歩きながら、即興的に詩を書いていくのです。そのあと、ふたりでもう一度聴き返し、書き直したり、再録したり、色彩としての詩というレイヤーを重ねながら一緒にトラックを仕上げていきます。それは、まるで絵画のようなプロセス。最初に“グリッド”としての音があり、そこにパティの言葉が重ねられ、一層ずつ丁寧に構築されていきます。その作業には何年もかかることもあります。再録音や再編集をしたり、楽器を加えたり、時には彼女が歌うこともあります。とても長いプロセスなんです。

このプロジェクトで聴いたり見たりできるものの多くは、「森の中に道を切り拓く」過程を記録したものでもあります。この“森を進む”というアイデアは、私たちがよく話すテーマのひとつです。木々を切り開いて、奥へ奥へと入っていく。けれど時には、どこにも辿り着かない道、“Holzweg(ホルツヴェーク)”、つまり“木こりの道”に過ぎないこともある。でも大切なのは、目的地ではなく、その森を進んでいくプロセスそのもの。木を切り、奥へと入っていく中で、何か意味あるもの、重みのあるもの、あるいは自分たちが探していた“何か”に出会えたら、それで十分なのです。

パティ ステファンと私が選ぶ場所の多くは、容易には辿り着けず、時には厳しく制限された旅路になることもあります。そうした旅のほとんどを、ステファンはひとりで歩みます。チェルノブイリ、インドの聖なる山々、メキシコの洞窟、アマゾンの流れ。彼はその土地の音を連れて帰ってきます。風のささやき、鳥や動物の声、氷を踏みしめる足音、氷河が砕ける音。そういった音たちを耳にしたとき、私の中に物語や言葉、考え、時には小さな歌が自然と生まれてくるのです。そうした場所特有の音は、まるで贈り物のようなものです。たとえば、ステファンはグリーンランドへ旅をし、氷河が溶け落ちる音、水が滴る音、唸るような風の音を記録してきました。その音を耳にしたとき、私は自然の変化に対する深い悲しみを感じ、それがひとつの物語となって浮かび上がりました。孤独、冷たさ、そんな感情が静かに立ち現れてくるのです。そうした音は私から独白を引き出してくれる。インスピレーションを与えてくれるだけでなく、即興的な表現の力を高めてくれて、環境の変化について考えるきっかけを他者と分かち合う手段にもなっているのです。

役割はある程度はっきりしています。ステファンは、旅をし、素材を集め、物理的に重たい部分を引き受けてくれます。彼は砂漠や火山へ赴き、私がインスピレーションを得られるような石や標本を採取して帰ってくるのです。私の役割は、より「声」に関わるものです。詩や物語、モノローグや歌を綴り、それらを声に乗せて届ける。ステファンの映像作品にもナレーションとして声を提供します。絵を描くことは自身の個人的な表現でもありますが、彼のチームが展示を企画しているときには、提案をしたり、調整を加えたりすることもあります。私たちの仕事は共同作業ではありますが、それぞれが自分の才能を持ち寄っているのです。

Soundwalk Collective & Patti Smith ‘Correspondences’ - kurimanzutto NY (installation view), courtesy of kurimanzutto

Soundwalk Collective & Patti Smith ‘Correspondences’ - kurimanzutto NY (installation view), courtesy of kurimanzutto

ーー「音」と「記憶」の関係について、どのように考えていますか?

パティ 音をいわゆる個人的な記憶と結びつけて捉えることはあまりありません。プルーストのマドレーヌのような感覚ではないですね。音というのは、私をもっと遠い時代、たとえば祖先の記憶や、想像の中の文明へと連れて行ってくれます。それは、時に古代的で、また未来的でもあると感じます。もし記憶とつながるとすれば、それは「歌」です。古いロックンロールやR&B、ボブ・ディランの楽曲など、そうした音楽は、私の心の深いところに触れてきます。ただ、「純粋な音」にはまた別の力があります。たとえば哀しげな列車の音は、何かしらの記憶を呼び起こすこともありますが、それ以上に、もっと深層にある感情や想像の源を揺り動かすのです。私にとって音は、記憶というよりも「想像」と結びついているものです。

ステファン 音と記憶の関係は、ある意味で非常に“プルースト的”な概念だと思います。それは味覚や嗅覚、つまり嗅覚体験と似ていて、フィルターを通さずにまっすぐにやってくるもの。しばしば「神からの贈り物」のように現れて、幼少期に埋もれていたような過去の記憶を呼び起こします。あるいは、どこから来たのかわからない記憶を喚起する“デジャヴ”のような感覚をもたらすこともあります。音は、感情の脳に直接届き、私たち自身の核心に触れる力を持っているのです。なので、私は、記憶を呼び覚ますような音にとても興味があります。世界を旅して録音するときに最も惹かれるのは、音が他者、すでにこの世を去った人々との「橋」をつくってくれるという考えです。たとえば、アフリカで葉に降り注ぐ雨の音、メキシコで岩の隙間を吹き抜ける風の音、あるいは自分の足音。こうした音は、昔も今も変わらずにそこにある。何百年、何千年も前にその地を歩いた人々も、きっと同じ音を聴いていた。その音が彼らにどのように届き、どのような精神的空間をつくり出していたのかを想像するのです。

音はそれぞれに異なる体験を生み出します。個人としての記憶だけでなく、人類としての集合的な、あるいは前世的な記憶、いわば太古の昔から続く人間の経験そのものに関わってくる。五感の中でも「聴覚」は最も古い感覚のひとつであり、人類が生き延びるための重要なツールでもありました。だから「聴く」という行為は、非常に深い営みなのです。それは、地球上に最初に現れた人類とのつながりであり、また、動物や他の生きものたちとのつながりでもあります。もちろん、聴覚の範囲は種によって異なり、人間が聴き取れる音の幅は限られています。でも、その限られた中にも“集合的な記憶”が宿っていると思わせます。今の時代、私たちのまわりは常に音に満ちていて、とても忙しい。だからこそ、自身の声や世界の音に本当に耳を傾けることは難しくなっています。本当に聴くには、ある種の“訓練”や“静寂への回帰”が必要です。もちろん、絶対的な意味での「静寂」など存在しないとわかってはいるのですが。それでも、そこには豊かな情報や記憶が潜んでいて、それが私たちを深い場所へ導いてくれるのです。

ーーアーティストとしての「直感」と「構築されたアイデア」のバランスは、どのように保たれていると思いますか?

パティ 私の中では、それらを明確に分けることはありません。創作というものは、私にとっては自然な流れの中で成り立っていて、すべてが編み込まれるように溶け合っていくものです。絵を描くときも、演じるときも、文章を書くときも、その一部は技術に根ざしていますが、もう一部は想像力から生まれます。すべては有機的に、自然に生まれるものだと思っています。

ステファン 先ほどもお話しした通り、フィールドレコーディングでは、多層的な音が同時に存在し、重なり合い、干渉し合っています。そして、将来的に自分が作曲する際にどの音が文法の一部になるのかを考えなければなりません。私が創造の中で求めているのは、異なる現実を結びつけることで新しい可能性を生み出すことです。例えば、ある音を探しているときに別の音が突然現れたとします。その二つの現実の組み合わせが、第三の現実を生むのです。これは、ある意味「第三の目」を持つような感覚で、コントロールを超えた領域、存在することそのものを超えた空間へとチャンネルを開くことでもあります。創造的なプロセスとは、こうしたすべてのものを表層へと浮かび上がらせることだと思っています。湖にたとえるなら、水面がとても静かになって初めて、その湖の深さや底が見えてくるようなものです。フィールドレコーディングにおいても、アイデアの核や明晰さというのは、「そこにいること」や「静寂の行為」からしか生まれません。直感というのは、「何かを探しにその場所に行く」ことを導くものであり、創造のプロセスとは、その後に起きる、心の明晰さを得て、求めていたものが浮かび上がってくるという体験なのです。「コレスポンデンス」で楽曲を制作するときに求めているのは、異なる時間、時代、人々、魂とのつながりです。そして同時に、現代のアーティストとして生きる自分自身と世界とのつながりも。この作品は、過去と未来との対話の場であり、観察と内省の場所でもあります。心に触れるもの、魂に届くもの、そして時を超えるものを探しているのです。

ーーパティ・スミスさんが「混沌」を受け入れながら創造を続ける姿勢について、ステファンさんはどのように捉えていますか?

ステファン パティ・スミスが本当に素晴らしいのは、勇敢さと大胆さを持って混沌を恐れず、それを受け入れて、霊や魂、あるいは私たちが通常であれば踏み込まないような場所と向き合おうとするところです。カオスに向き合うには、やはり勇気が必要です。「第三の脳」とも呼ばれていますが、人間の理性的な脳は常にカオスを理解しようとし、秩序を見出そうとします。カオスを制御するために、あらゆる習慣や構造を築いてきました。そして、コントロールを手放すという経験は、ある意味で「死」の体験でもあると思うのです。真のアーティストは、そういった場所へ飛び込む勇気を持っています。

ーーご自身は、「混沌」をどのように受け入れていますか?

ステファン 私自身の場合、「秩序を手放す」ということを、「自分自身の生の体験だけで物事を捉えることをやめたい」という願望と結びつけて考えることが多いです。我々の周囲には、無限ともいえる幾重もの現実の層が展開していて、私たちは理性的な心でその中に安定を求めようとします。しかし、自然界は秩序とカオスが常に共存しているもの。私たち人間が生きているこの現実は、非常に「人間的」で限定されたものだけれど、その外側には無数の霊的な存在や感覚があって、それらはカオスの中に息づいている。そこでは、すべてが絶えず解体され、再構築されていて、その混沌の中にこそ、私たちの物理的な経験を超えた他の存在、つまり、人間、動物、原子的存在との接点があるのだと思います。

フィールドレコーディングに出かけるとき、私はよく動物や植物、石や大地の“霊”について考えます。すべてのものが、ある意味で“呼吸”していて、彼らの現実は私たちのものよりも遥かに広く、深い。その現実にアクセスできる手段はごく限られていて、五感ではほんの一部しか捉えられないと思う。でも、その限界を超える道のひとつが、「手放すこと」そして「今この瞬間にいること(プレゼンス)」なのです。そうすることで、ほんのわずかな間だけでも、他の現実たちとの“共在”の瞬間を垣間見ることができるかもしれない。その体験を通して、生命のあらゆるかたちとともに生きる可能性に浸ることができる。なぜなら、私たちの生の体験には、原子的で普遍的なものがあるからです。身体の細胞ひとつひとつ、そしてひとつひとつの思考も、すべては集合的な体験として刻まれているのです。

ーーパティ・スミスさんの朗読や歌声には、圧倒的な祈りのような力強さがあります。言葉を扱うときに、意識されていることはありますか?

パティ 歌うときも、詩を読むときも、ただ話すときでさえも、それはすべて「人とつながるため」に行うことです。私は自分自身の中で、もっとも誠実で、もっとも清らかな部分に触れ、そこから言葉を引き出すようにしています。それはすべて、人のために捧げるもの。祈りという表現は、まさにその通りだと思います。教皇フランシスコが「オウムのように祈ってはいけません。心から語りなさい」と話していたことがありますが、パフォーマンスとはそうあるべきだと感じています。心からの祈りのように、ひとつひとつの声や言葉を贈りものとして届ける。それが私にとっての表現なのです。どんなパフォーマンスも、毎回が「最初の一回」であるかのように。聴いてくれる人たちに、全身全霊で向き合うこと。

ーーSWCとあなたのアルバムは賛美歌のようであり、自然や過去・現在・未来とのコミュニケーションのようにも聞こえて、セラピューティックな効果を感じます。音楽の持つセラピューティックな効果について、どのように考えていますか?

パティ とても素敵なご指摘ですね。私たちは、過去・現在・未来の自然に呼びかけているからだと思います。創造主や、私たちを育む地球とのつながり、精神的な側面に耳を澄ましながら、音を形にしています。バランスと愛をもって創られたものには、癒しの力が宿ると信じています。音楽は癒しをもたらすだけでなく、革命を促したり、人を鼓舞したり、心を鎮めることもできます。音楽は、もっとも抽象的なコミュニケーションのかたちです。言葉がなくとも、まっすぐに感覚へ、感情へと届く。その力が、音楽の本質だと思っています。

ステファン 私たちの作品の多くは、自然と、古代の記憶と、そして過去に存在した詩人や芸術家たちと“対話”することを目指しています。彼らがかつて暮らしていた場所で録音することもあります。こうした場所での録音は、過去の魂との対話であると同時に、自分自身の魂との対話でもある。森や生態系、絶滅していく種について扱う作品もまた、今を生きる者たち、つまり私たちすべてとの対話です。それと同時に、この世界を目撃してきた過去の存在たちとの対話でもある。そうした対話のなかに、以前にも触れた「感情を目覚めさせる」「記憶を呼び起こす」「過去と現在の芸術や詩、言葉を呼び出す」といった意図があります。そしてまた、未来の本質や“自然という現実”について問いかけることも含まれているのです。

ヒーリングの側面について言えば、それはとても主観的なものだと思います。良い作品をつくることができたなら、それを聴いたり見たりした人々が、何かを“感じる”場所へと連れていかれ、心を動かされたり、インスピレーションを得たりする。それが大切なのだと思います。「癒し」という言葉の代わりに、私たちがより求めているのは“インスピレーション”かもしれません。何かを行動に移すこと、自分の権利のために立ち上がること、創作すること。それが詩を書くことでも、フィールドレコーディングをすることでも、音楽を奏でることでも。そうした創造的な反応を促すのが、「コレスポンデンス」で目指していることなんです。つまり、人の心を揺り動かし、創造への衝動を呼び起こすこと。きっと誰もが、一度はそんな気持ちを味わったことがあるでしょう。素晴らしい絵画を見たり、心を打つ音楽を聴いたりした後に、「自分も何かしたい」と思ったことがあるはずです。アーティストとして活動する上で、とても大切だと感じているのは、「私たちみんなが持っている何か」を媒介し、それを通して他者との“通信線”を開くということです。それは、人類の歴史の中をずっと遡って続いている一本の線なのです。

ーーあなたがたの作品には、亡くなった人々や過去の芸術家への敬意も込められていますが、「時間」と「存在」をどのように捉えていますか?

パティ 私は創作の最中に、「時間」や「存在」といった概念を意識して深く分析することはありません。そうした考察は、むしろ作品を受け取った方が行うものかもしれませんね。確かに感じているのは、私は「生きること」が大好きだということです。そして、他者の創造した作品も心から愛しています。ヨーゼフ・ボイス、チャイコフスキー、タルコフスキー、マリア・カラス……彼らの作品は、私の人生を何倍にも豊かにしてくれました。そうした魂のこもった作品に触れたとき、その存在をしっかりと受け止め、敬意をもって応えたいと思う。私たちが捧げる解釈やオマージュは、言葉にしきれない感謝のかたちでもあります。そして実のところ、「ありがとう」という気持ちは、何度伝えても、きっと伝えきれないものなのだと思います。

ステファン 亡くなった人々は、私たちが彼らについて語り、彼らの作品を読み、彼らを思い出す限り生き続けます。ですから、私たちの先祖や共に歩んできたアーティストたちを思い出すことは常に大切だと思っています。もし私たちが良い仕事をしているなら、先ほど言ったように、私たちは森の中を歩き続けているのです。「木こりの道」という考え方、マーティン・ハイデッガーが晩年の著作で語った「どこにも続かない道」という概念は、私たちが魂の闇の中に深く入り込み、そして人間であるという経験の中にさらに深く踏み込んでいくというものです。しかし、人間の創造的な努力は、過去30,000年、洞窟壁画の時代から現在まで、あまり変わっていないと思います。常に自分たちを取り巻く世界を崇拝し、表現する必要を感じ、私たちのために犠牲になった人々を思い出してきました。洞窟壁画を見てみると、それらはしばしば狩猟のために命を捧げた動物を崇拝していることがわかります。これは他の人々が生き続けるためのものです。音楽や私たちがつくるトラックも同じです。これらは、私たちの前に現れ、道を切り開いてくれた詩人やアーティストたちを敬い、私たちが仕事を続ける限り彼らは私たちを通じて生き続けます。そして、私たちもまた仕事を通じて未来のアーティストたちにインスピレーションを与えられることを願っています。

Soundwalk Collective & Patti Smith ‘Correspondences’ - kurimanzutto NY (installation view), courtesy of kurimanzutto

Soundwalk Collective & Patti Smith ‘Correspondences’ - kurimanzutto NY (installation view), courtesy of kurimanzutto

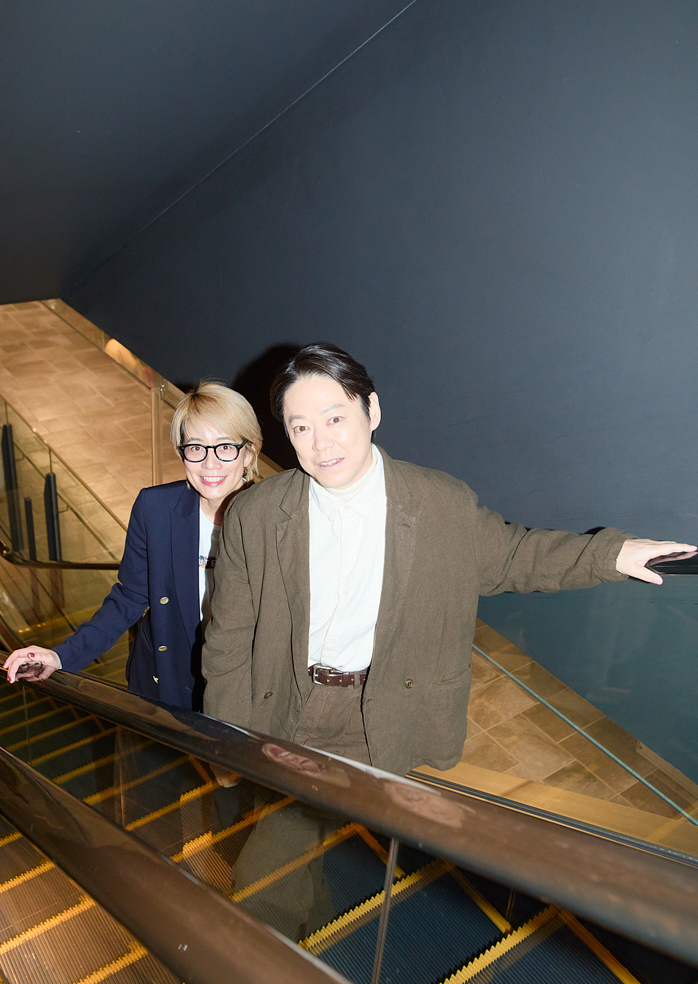

ーーNYでスタートし、ソウルを経て巡回してきた東京の展示は、どのようなものになるのでしょう?

ステファン 今年初めにニューヨークで開かれた展覧会は、世界各地、例えばジョージアの黒海、南アメリカ、アフリカ、メキシコでの作業の結果として生まれたものでした。東京で展示されている「コレスポンデンス」には、この10年間の作品が収められています。70代から80歳近くになるまでのパティの歩みとともにありました。私たちは、このプロジェクトを「アーティストであるとは何か」を探る長い内省の旅として位置づけています。私はこれをよく「パティの後期レンブラント期」と呼んでいます。彼女自身もよく言うように、レンブラントがそうしたように、“闇の深み”や“光の豊かさ”に潜りながら、重みや質感を探しているんです。人間とは何か、アーティストとは何か、そして私たちが環境とどう向き合うべきか。そうした問いへの“つながり”を探し続けています。

東京に持っていく作品には、新しい要素であるサイト・スペシフィックな作品が加わっています。これらの作品は、「レジリエンス(回復力)」へのオマージュです。展覧会では、本の白紙ページを通して染み出たような影やゴーストイメージを表現した一連の画像を展示します。私たちは何年にもわたってこのようなページを集め、それを日本の手づくりの和紙に再印刷してきました。展示される作品には、パティ・スミスがその上に書き込む予定です。このシリーズは、幽霊や霊魂の性質、そして放射線や原子力とのつながりを問いかけています。ある意味では、長崎や広島、さらには福島と関連があり、もちろん私たちが行ってきたチェルノブイリの作品とも共鳴しています。そのプリントに関連して、四国島の珍しい火山石である「サヌキ石」の庭が展示されます。この石は特有の共鳴を生み出すため、仏教文化、特に神道の寺院で儀式に使われてきました。「コレスポンデンス」のために、私たちは楽器をつくった後に残されたこれらの石を集め、楽器の殻や負の空間を表現する「ゴーストストーン」として並べたアレンジをつくり出しました。これらの石は楽器の「死骸」であり、静けさを象徴する部分です。つまり、東京展で展示する庭は、静かな石の庭なのです。

Mathilde Brandi, taken at Kurimanzutto gallery NYC 2025

Mathilde Brandi, taken at Kurimanzutto gallery NYC 2025

Information

2025年4月25日(金)より、渋谷PARCOのBGMがサウンドウォーク・コレクティヴがセレクトしたプレイリストに。

展覧会

MOT Plus「サウンドウォーク・コレクティヴ & パティ・スミス|コレスポンデンス」

会期

2025年4月26日(土)〜6月29日(日)

10:00-18:00(展示室入場は閉館の30分前まで)

休館日|月曜日(5月5日は開館)/5月7日(水)

会場

東京都現代美術館 企画展示室B2F

〒135-0022 東京都江東区三好4-1-1 MAP

観覧料

一般1,800円(税込)/小学生以下無料 ※小学生以下のお客様は保護者の同伴が必要です。

展覧会ウェブサイト

https://www.mot-art-museum.jp/exhibitions/MOTPlus-correspondences/

Official SNS

Instagram(@mot_museum_art_tokyo)X(@MOT_art_museum)

4月29日(火・祝)京都公演

KYOTOPHONIE in collaboration with MODE

サウンドウォーク・コレクティヴ & パティ・スミス|コレスポンデンス

「コレスポンデンス」の日本初公演を、ゴールデンウィーク初日の4月29日(火・祝)、ロームシアター京都 サウスホールにて、昼夜の2公演を開催。本公演は、2025年4月12日から5月11日まで開催される「KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 2025」の姉妹イベント、「KYOTOPHONIE ボーダレスミュージックフェスティバル 2025 春」のプログラムとして、MODEと共同開催となります。

公演日時

2025年4月29日(火・祝)

【昼公演】12:00開場/13:00開演

【夜公演】16:30開場/17:30開演

会場

ロームシアター京都 サウスホール

〒606-8342 京都府京都市左京区岡崎最勝寺町13 MAP

チケット料金(前売り・税込)

SS席指定 20,000円

S席指定 11,500円

A席指定 9,500円

B席指定 5,500円 ※未就学児童入場不可

※小学生以上チケット必要

※チケット購入後のキャンセル・変更・払い戻しはいたしません

チケット販売

【イープラス】https://eplus.jp/correspondences/

[店頭販売]ファミリーマート店頭(店内マルチコピー機)

[店頭購入方法]https://support-qa.eplus.jp/hc/ja/articles/6638367888665

【最終先行先着】

2025年3月8日(土)10:00〜

公式ウェブサイト

MODE:https://mode.exchange

KYOTOPHONIE:https://kyotophonie.jp/

公演に関する問い合わせ先

KYOTOPHONIE事務局:info@kyotophonie.jp

―

【東京追加公演 決定】

5月2日(金)東京公演

5月3日(土・祝)東京公演

MODE 2025

サウンドウォーク・コレクティヴ & パティ・スミス|コレスポンデンス

実験音楽、オーディオビジュアル、パフォーミングアーツを紹介するイベントシリーズ「MODE」が、「コレスポンデンス」の日本公演を招致。東京公演は、日本を代表するオペラ・バレエ専用劇場である新国立劇場

オペラパレスにて開催。本公演は、MODE史上最大規模の公演となります。

公演日時

2025年5月2日(金)18:30開場/19:30開演

2025年5月3日(土・祝)17:00開場/18:00開演

会場

新国立劇場 オペラパレス

〒151-0071 東京都渋谷区本町1-1-1 MAP

チケット料金(前売り・税込)

SS席指定 20,000円

S席指定 11,500円

A席指定 9,900円

B席指定 7,700円

C席指定 5,500円 ※未就学児童入場不可

※小学生以上チケット必要

※チケット購入後のキャンセル・変更・払い戻しはいたしません。

チケット販売

【イープラス】 https://eplus.jp/correspondences/

[店頭販売]ファミリーマート店頭(店内マルチコピー機)

[店頭購入方法]https://support-qa.eplus.jp/hc/ja/articles/6638367888665

【最終先行先着】

2025年3月8日(土)10:00〜

公式ウェブサイト

MODE:https://mode.exchange

公演に関する問い合わせ先

MODE:info@mode.exchange

Soundwalk Collective

サウンドウォーク・コレクティヴは、アーティストのステファン・クラスニアンスキーとプロデューサーのシモーヌ・メルリが率いる現代音響芸術コレクティヴ。アーティストやミュージシャンとの共同作業により、コンセプトや文学、芸術的なテーマを検証するために、場所や状況に応じたサウンドプロジェクトを展開。パティ・スミスや映画監督のジャン=リュック・ゴダール、写真家のナン・ゴールディン、振付家のサシャ・ヴァルツ、女優で歌手のシャルロット・ゲンズブールといったアーティストたちとの長期的なコラボレーションを行なう。彼らの実践はアートインスタレーション、ダンス、音楽、映画と多岐にわたり、音を詩的で感触を伴う素材として扱うことで異なるメディアを結びつけ、複層的な物語を創造することを可能にしている。2022年のベネチア国際映画祭で金獅子賞を受賞したローラ・ポイトラス監督の『美と殺戮のすべて』ではオリジナルサウンドトラックを制作した。これまでポンピドゥ・センター(パリ)、ドクメンタ(カッセル)、クンストヴェルケ現代美術センター(ベルリン)、ニューミュージアム(NY)などで展示やパフォーマンスを発表している。

https://soundwalkcollective.com

Instagram(@soundwalkcollective)

Patti Smith

パティ・スミスは1946年シカゴで生まれ、ニュージャージー州南部で育ったのち、1967年ニューヨークに移住。詩とロックを融合させた革新的なアルバム『ホーセス』(Horses, 1975)でデビューして以来、数々のアーティストやミュージシャンに影響を与え、世界的な文化アイコンとして知られる。音楽、著作、パフォーマンス、視覚芸術における業績は各分野で高く評価されており、グラミー賞に4度ノミネートされたほか、『ホーセス』は米国議会図書館の国家保存重要録音物登録簿に登録されている。また写真や絵画、インスタレーションを手がけるアーティストとしても活躍し、世界中のギャラリーや美術館で展示を行なっている。著作に全米図書賞を受賞したベストセラー回顧録『ジャスト・キッズ』のほか、『ウールギャザリング』『Mトレイン』『無垢の予兆』など多数。2020年にペン/フォークナー賞を受賞、コロンビア大学から名誉博士号を授与される。2022年には彼女の生涯の業績を称えて仏レジオンドヌール勲章を受勲した。

https://www.pattismith.net/

Instagram(@thisispattismith)