ロサンゼルスを拠点に、ファッション、アート、映画、空間演出までを横断しながら、グローバルなカルチャー・ムーブメントを牽引するBrain Dead。その拠点のひとつが、渋谷PARCOの5Fに構える「BRAIN DEAD STUDIOS SHIBUYA」である。

あらゆるジャンルをカオティックにミックスしながら、異なるカルチャーを地続きに体験できる“プレイグラウンド”をつくり続けてきたディレクター・Kyle Ng(カイル・ウン)。彼が語る「カオス」は、単なる混沌ではなく、あらゆるスタイルが共存し、交錯し、予測不能に変化し続ける状況そのものであった。

東京への親密な感情から、カルチャーに対する飽くなき好奇心、そしてBrain Deadが目指す“次なる遊び場”まで、Kyleの創作を貫く思想と情熱の源泉を掘り下げた。

※The English version is next page.

- Photo

- Kei Murata

- Text

- Chikei Hara

- Edit

- RCKT/Rocket Company*

――Brain Deadは、世界各地のアーティストやクリエイターとの協働を通じて、ジャンルを越えた活動を展開するクリエイティブレーベルとして知られています。活動の核にあるもの、インスピレーションの源は何でしょう?

僕は子どもの頃からずっと、パンクやハードコア、ノイズミュージックが好きだったから、ミュージシャンやアーティストが「どんな服を着てるか」とか「どんな姿勢で生きてるか」みたいなスタイルとしての文化に強く惹かれてきた。それを単なるファッションよりもずっと刺激的だと捉えてきたから、そのカルチャーをどうやって自分自身の服に取り込むかという問いに自然と向き合うようになったんだ。だからこそ、(共同創設者でグラフィックデザイナーの)Ed Davids(エド・デイヴィス)と一緒にグラフィックTシャツを作ろうと決めたときも、ストリートウェアを作る気持ちは一切なかった。僕たちが興味を持ったのは、カルチャーそのものを構築するという発想だった。自分たちの好きなものを商品にして売るという単純な考えは、最初からまったく持っていなかったんだ。

10年経った今では、僕たちと同じように、いろんな人がグラフィックTシャツを作って、自分の愛するカルチャーを表現するようになった気がする。ニュートラルなあり方や姿勢として、僕たちの活動が今の時代にもフィットしながら受け取られているように思うよ。だから現在のBrain Deadは、コミュニティをつくること、そして人々が自分の好きなものを見つけられる遊び場を提供することに重きを置いているんだ。

――他のブランドと比べても、Brain Deadはコラボレーターの個性やクリエイションへの姿勢、そして製品のクオリティが際立っていると思います。アーティストや、彼らが属している文化へのリスペクトが根底にあると感じるのですが、Kyleさんがコラボレーションで大事にしていることは何ですか?

僕はほんとにいろんなことに情熱を持っていて、それについて調べるのが好きなんだ。今も世界について学ぶことに夢中だし、自分が何も知らないんだなってことに気づく瞬間が楽しい。その中で優れた人に出会ったり、強いインスピレーションを受ける作品に触れたとき、「この人を応援したい」、「この作品をもっと多くの人に見せたい」と自然に想像力が掻き立てられるんだ。あるいは、その作品を別のコンテキストに置いて、新しい価値として翻訳し直すようなことも含めて、創造性を結びつける姿勢こそが、Brain Deadを面白くしている理由のひとつだと考えているよ。

カードゲーム『マジック:ザ・ギャザリング』とのコラボもまさにそう。僕自身、あの世界観が本当に大好きなんだけど、ゲーミングカルチャーやカードカルチャーって、ファッションの文脈では“クールなもの”として語られてこなかった気がしていた。僕はこのゲームには、これを好きな人たちのなかに新しい美学や表現のあり方を創造する可能性があることが素晴らしいと思い、それが正当に評価されて欲しいと思っていたんだ。ゲームは人間の好奇心や夢中になる力を育てる、すごく大事な入り口。ゲームについて語ることや、ビデオゲームそのものに熱中することだって、立派な表現のひとつだと信じてる。また、カードゲームにはそれぞれ固有の文化があって、彼らなりのビジュアル・アイデンティティもある。多くの人々が、カードゲームから生み出されるメッセージや世界観をアートとして扱おうとしないからこそ、僕は、その彼らの本質を伝えたくてコラボレーションしたんだ。

――Kyleさんがさまざまなカルチャーをリサーチしたり、意識したりするようになったのは、何か刺激的な体験があったからなのでしょうか?

僕の育った地域は、多様なカルチャーに囲まれていて、すごく恵まれた環境だったと感じるよ。パンク・ロックをやっていた友達がたくさんいたし、シミュレーションゲーム『シムシティー』の製作者であるWill Wright(ウィル・ライト)が住んでいて、その娘もちょっとパンクっぽかったし、彼女の友達が『BattleBots』っていうロボット格闘番組に出てたり、映画『スター・ウォーズ』のVFXを手がけたIndustrial Light & Magic(ILM)の人たちや、ストップモーションの巨匠Phil Tippett(フィル・ティペット)はみんな近所のおじさんみたいな存在で、周りに創造的な人が多かった。いろんな創造的な活動が有機的につながっていたんだ。そういう仲間たちと一緒に遊んでいたから、みんなロボットや映画、アニメーションとか、ナードなことに夢中だったんだよね。創造性は身近なところから湧いてくるものなんだと、後から気づかされたね。

いわゆる“クリエイティブ”は、どうしても成功とか完成された何かで評価されがちだけど、僕が育った地域の人たちはただ「好きでいること」、「作りたいから作る」というだけで動いてる人ばかりだった。そういう環境が、今の自分の原動力になっていると思う。だから、カオスとかギークなものが僕はすごく面白いと思うんだ。一見バラバラに見えるけど、全部どこかでつながっていて、それぞれに深く通じている人たちがいる。それってとてもニッチだけど、ちゃんと愛されているものたちでもあり、自分が夢中になってることが、誰かにとっても特別だったりするかもしれない可能性を秘めていると思うんだ。

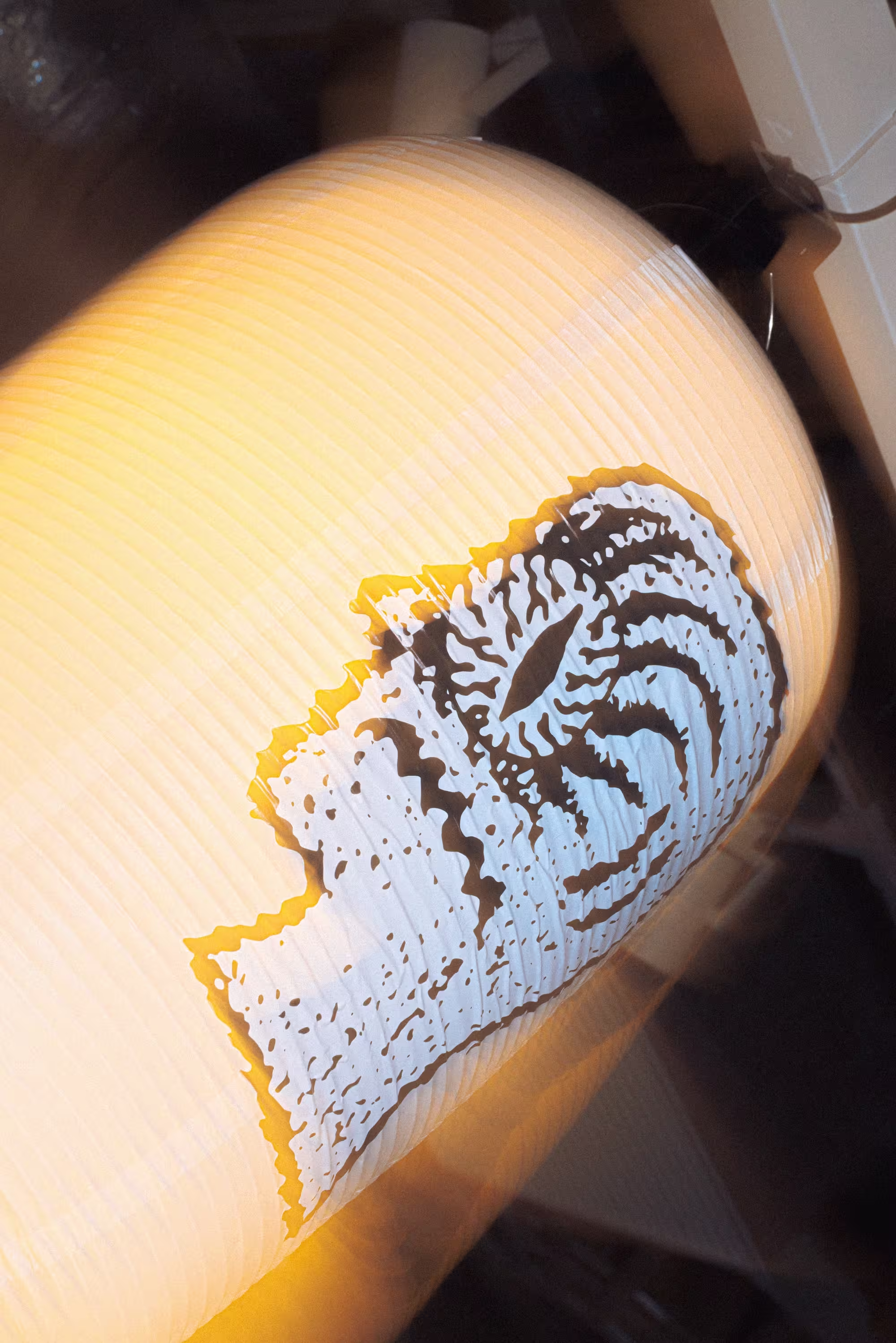

――「BRAIN DEAD STUDIOS SHIBUYA」の店舗は、寿司や東京カルチャーの要素もあってユニークですよね。あのアイデアはどこから?

単純なんだけど、僕、食品サンプルがめちゃくちゃ好きなんだ(笑)。地元のバークレーにも回転寿司のお店があって、家の近所だったから小さい時から通ってたんだ。寿司がレーンを回ってくるのを眺めたり、ショーケースに並んだサンプルを見てるのが本当に好きだったんだよね。あのビジュアルの奇妙さとか、エンタメ性がずっと記憶に残ってる。

渋谷PARCOもとても好きで、アメリカの友達に「パルコってこういう場所なんだよ」って説明しようとすると、「そんな場所、こっちにはないよ!」って言われることがよくあるんだよね。ハイファッションからストリートカルチャー、アート、音楽まで、いろんなレイヤーのものが詰まってて、それが自然に同居してる感じが本当にユニーク。しかも、そういう雑多さがすごくクールに見えるのが面白いと思ってる。

店内には食品サンプルが船に乗って流れる回転台があったり、寿司のサンプルが並ぶカウンターがレジになっていたりと、ユニークな什器が多数。

店内には食品サンプルが船に乗って流れる回転台があったり、寿司のサンプルが並ぶカウンターがレジになっていたりと、ユニークな什器が多数。

――東京のカルチャーに惹かれる理由は、何だと思いますか?

実は、僕の継父と継母がともに日本人で、ずっと日本文化の中で育ってきたんだ。初めて東京に来たときは、正直すごく圧倒されたよ。とにかく情報量がすごくて、文化の力がものすごく強くて、鮮烈な刺激を目の前に叩きつけられるような感覚は今でも覚えている。それは僕自身がずっと愛してきたものだったからこそ、驚かされた一方、どこか居心地のよさも感じたね。だからこそ、僕はこの場所に自然と落ち着くのかもしれない。約10年間で本当に何度も東京に来ていて、もう“第二の故郷”みたいな場所になってるよ(笑)。

イベントではBrain Deadのロゴをかたどった海苔がほどこされたおにぎりをKyleが自ら配布した。

イベントではBrain Deadのロゴをかたどった海苔がほどこされたおにぎりをKyleが自ら配布した。

――特に影響を受けた日本のアーティストやカルチャーがあれば、教えてください。

シティポップのような東京発の音楽には大きな影響を受けてきたけど、やはり影響が大きかったのはアートやデザインの側面なのかもしれない。たとえば、坂本慎太郎さんやコーネリアスの音楽が本当に好きで、深いリスペクトを抱いているんだけど、特に坂本さんは、音楽家であると同時にアーティストでもあると感じていて、表現に対する姿勢は僕たちの活動にもすごく通じるものがある。僕自身の美意識や音楽の趣味にもぴったり重なっているんだ。彼は、日本の文化に対して誠実なリサーチを重ねながら向き合っていて、その姿勢にとても感銘を受けながら、僕の制作とも深い部分で共鳴していると思う。

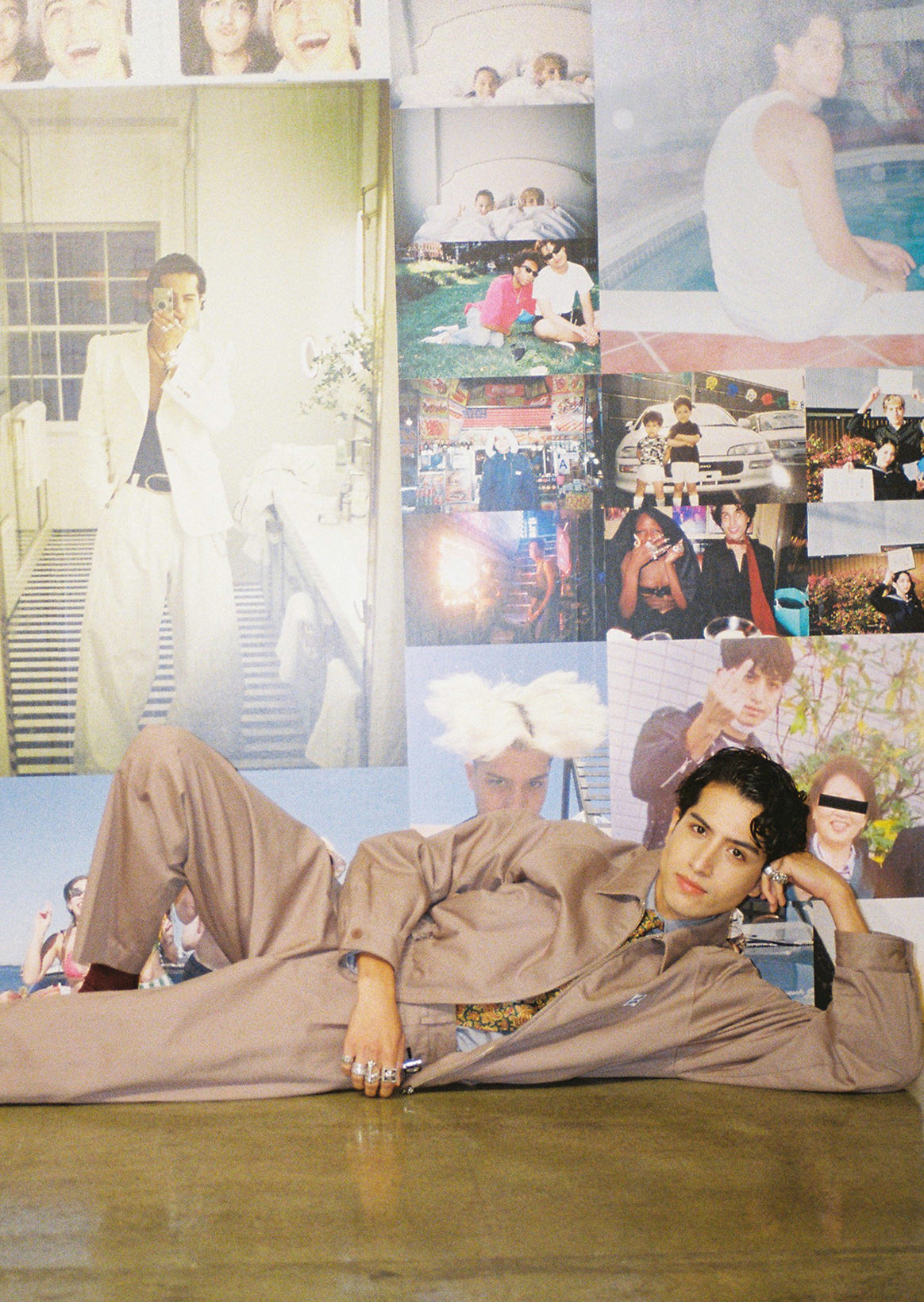

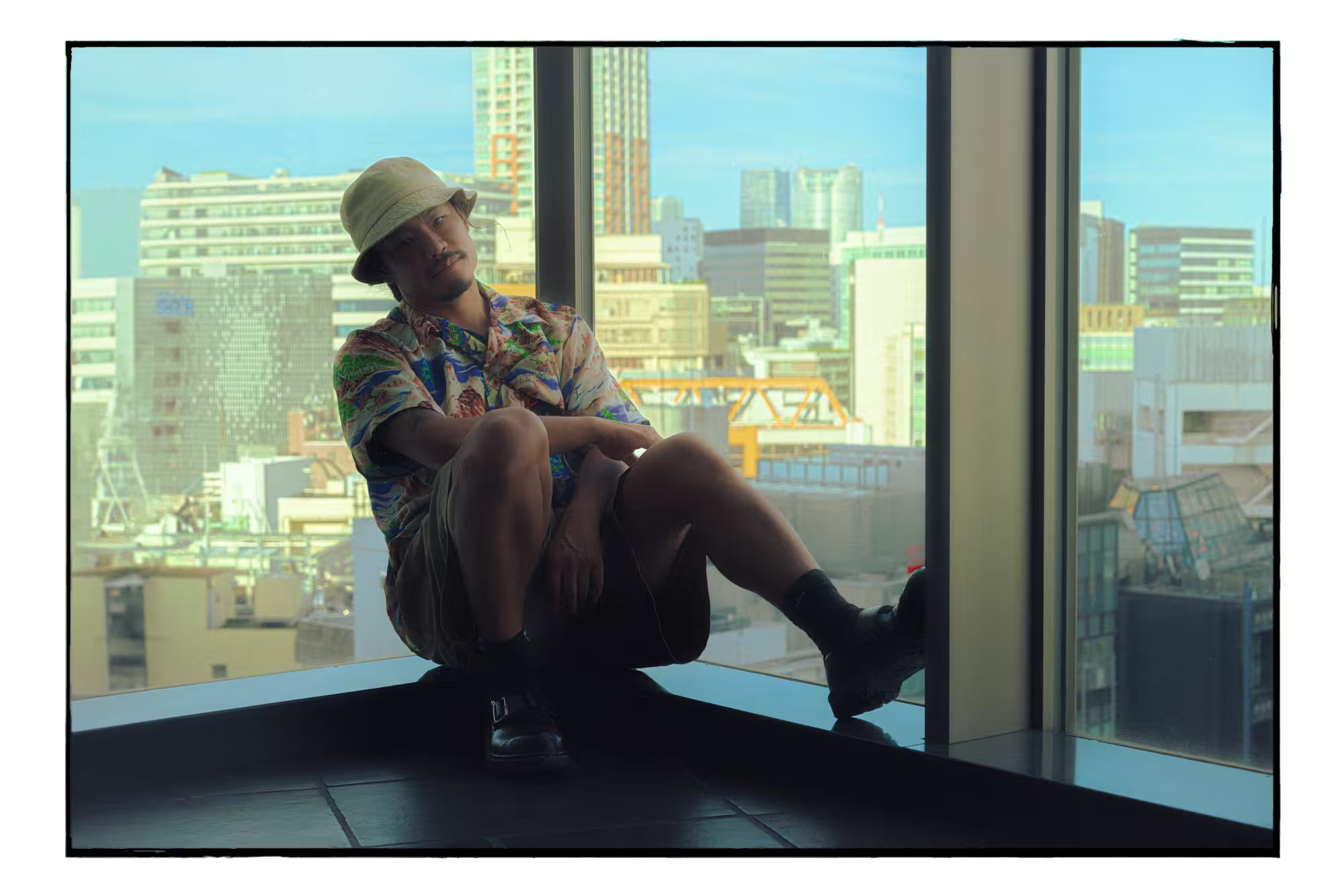

『CHAOS CULTURE GEEK』の初日には、Kyleが店頭でDJプレイ。バッグやUSBスティックには

『CHAOS CULTURE GEEK』の初日には、Kyleが店頭でDJプレイ。バッグやUSBスティックにはKyleらしいキャラクターのチャームがたくさん付いていた。

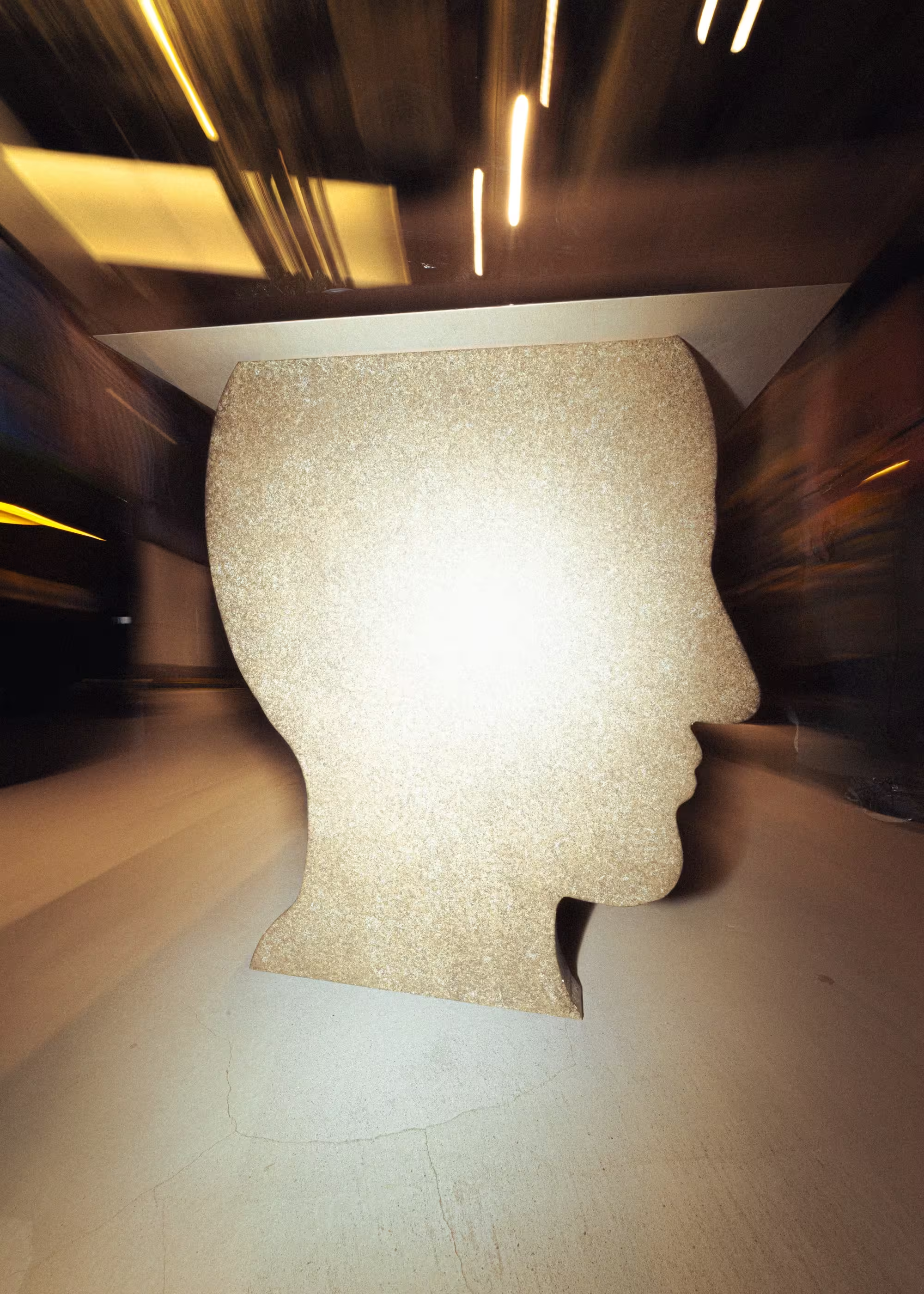

――渋谷PARCOが、今春から大型リニューアルする中、5Fはギーク心をくすぐるアイテムがあふれる秘密基地のようなフロアへと一新。7月に開催した、「遊び心」や「マニアック」をテーマにした企画『CHAOS CULTURE GEEK』に合わせて制作されたビジュアルは、カオスやギーク的な感性と融合していて、とても印象的でした。そもそもKyleさんにとって、「カオス」とはどんなものですか?

僕にとってのカオスは、決まった道筋がない状態のことなんだ。アイデアや概念が自由に漂っていて、何かが一直線に進むわけじゃないし、どこに行き着くかもわからない。そもそも行き着く先があるかどうかも定かじゃないような予測不能な状態こそが、僕にとってのカオスなんだよね。そして実際、自分自身もかなりカオスな人間だと思ってる(笑)。

でもそれは、何かが壊れてるとか悪い方向に向かってるっていう意味じゃなくて、むしろすべてのものが常に変わりうる、常に違うかたちになれる可能性でもあると思うんだ。正しいかたち形やルールなんて最初からないというアイデアが、僕の創作のインスピレーション源なんだ。

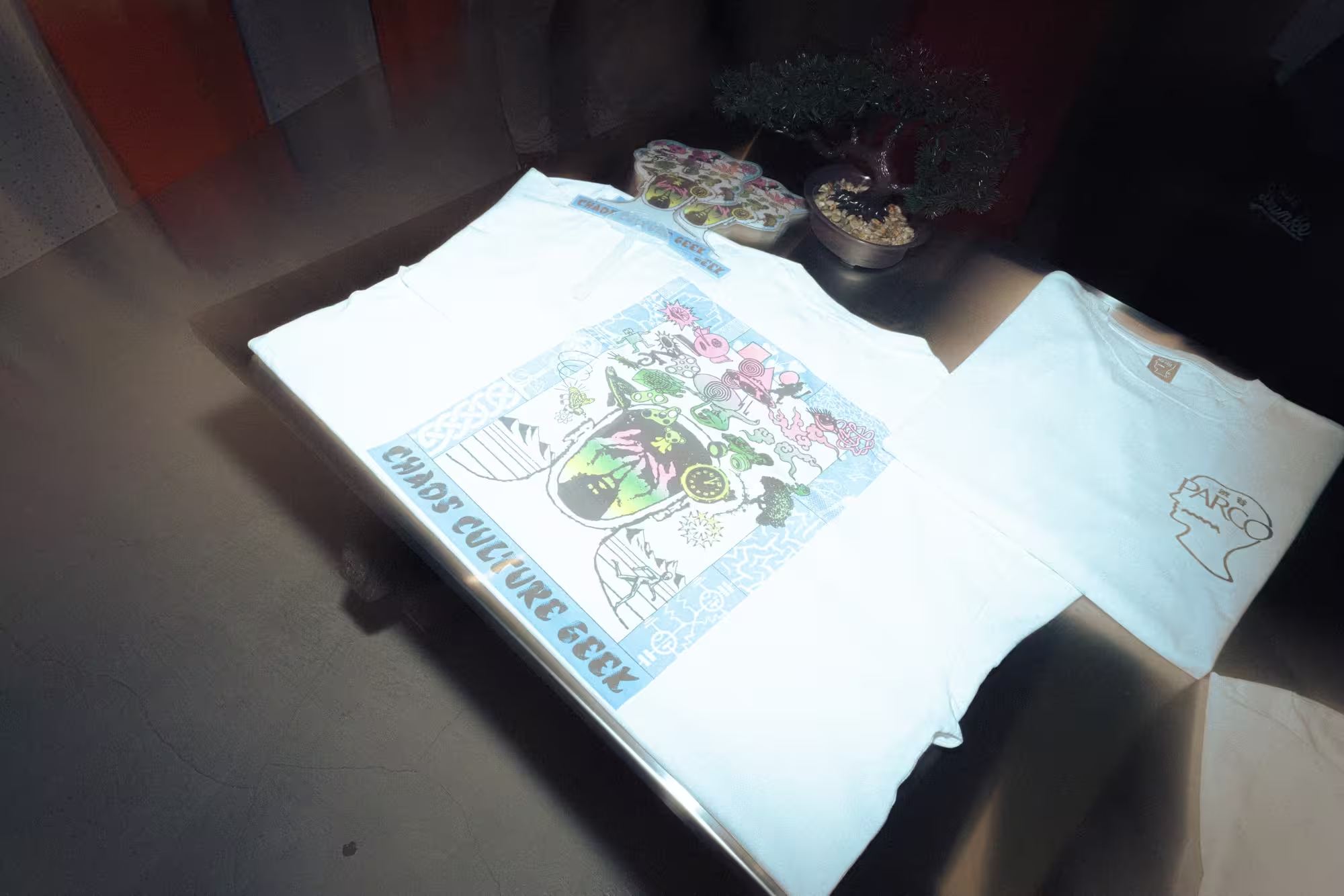

『CHAOS CULTURE GEEK』のオリジナルTシャツも100枚限定で販売。

『CHAOS CULTURE GEEK』のオリジナルTシャツも100枚限定で販売。フロントにはBrain Dead×渋谷PARCOロゴが。

――渋谷PARCOが劇場性を都市に持ち込むことでコミュニティを育ててきたように、Brain Deadが街にクリエイティブな場を作っていくような動きはブランドの本質であるとも捉えられます。そういった延長で、今後挑戦してみたいことがあれば教えてください。

服は、毎日着るものだからこそ、その人の価値観や好み、背景がにじみ出る。自分を語るための根源的な「表現のグラウンド・ゼロ」なんだよね。だからこそ、他の分野とは違ったかたちで、多方向に活動を広げていくことができるし、無限の可能性を感じてる。Brain Deadのオーディエンスも、活動そのものを楽しむことにすごくオープンだから、できるだけ幅を広げていきたいと思ってる。

今、僕たちはロサンゼルスで映画館を運営してるんだけど、それもまたBrain Deadのひとつのかたちなんだ。『ジェットセットラジオ』、『サガ』、『攻殻機動隊』、『デス・ストランディング』みたいな世界観を空間ごとに提示することで、映画館に行くという行為自体の価値をもう一度掘り下げたいと思ってる。それが、僕が考えるBrain Deadの次のかたち。つまり、単なるプロダクトではなく、体験できる場所をどうつくるか。未知と出会う空間そのものをデザインすることが、僕自身の出発点でもあったからこそ、服というフィジカルなかたちだけじゃなくて、そこから広がる世界そのものをつくっていきたいと思ってるんだ。

最近では、クライミングジムや脱出ゲームを作る構想もあるし、過去にはお化け屋敷のプロデュースをしたことがある。そういう遊びを素直に楽しめる空間って、すごく大事だと思うんだ。今の関心は、プロダクトではなく場や出来事を人と共有できる体験にあって、そこに僕らのこれからの表現の可能性があるんじゃないかなと思ってるよ。

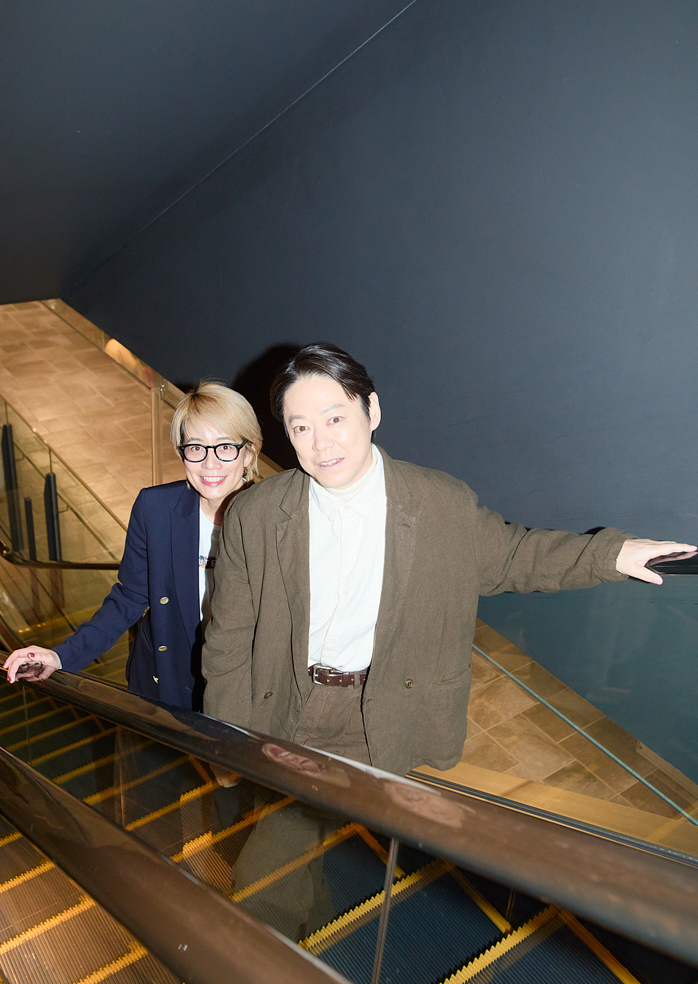

Kyle Ng(カイル・ウン)

2014年、Brain Deadを設立した創設者兼デザイナー。自身がこよなく愛するSF映画、コミックブック、ポストパンクなどの要素を服、家具、靴、アニメなどさまざまな手段で表現している。唯一無二のグラフィックは世界中で高い人気を誇り、数多くのブランド・企業とも多数のコラボレーションを行なっている。

Instagram(@farmtactics)(@wearebraindead)